ウイルスの意味論

著者名:山内一也

発行年:2018年12月14日

発行所:株式会社 みすず書房

ISBN:978-4-622-08753-3

著者略歴

東京大学農学部獣医畜産学科卒業、農学博士。北里研究所所員。国立予防衛生研究所室長。東京大学医科学研究所教授。日本生物科学研究所主任研究員を経て、現在、東京大学名誉教授。日本ウイルス学会名誉会員。ベルギー・リエージュ大学名誉博士。専門はウイルス学。

引用

第1章

その奇妙な「生」と「死」

3頁

一方、ウイルスは、独力では増殖できない。ウイルスは増殖できない。ウイルスは、遺伝情報を持つ核酸と、それを覆うたんぱく質や資質の入れ物からなる微粒子にすぎず、設計図に従ってタンパク質を合成する装置は備えていないからだ。しかしウイルスは、ひとたび生物の細胞に侵入すると、細胞のタンパク質合成装置をハイジャックしてウイルス粒子の各部品を合成させ、それらを組み立てることにより大量に増殖する。そのため、ウイルスは「借り物の生命」と呼ばれることもある。

ウイルスもある意味で”生きており”、そしていずれ”死ぬ”。ただし、それは生物の生死と同じではない。

細胞の中で、ウイルスは生きている

4頁

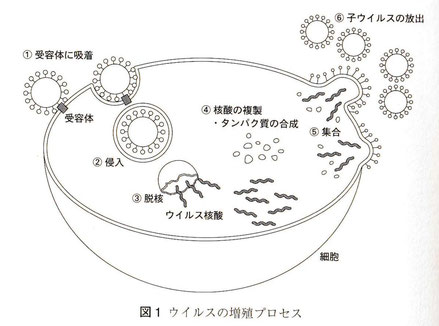

ウイルス粒子が細胞外に存在するとき、それは単なる物質の塊である。タンパク質を結晶化する技術を用いて、結晶にすることすらできる。しかしウイルス粒子は、一旦細胞に入ると見違えるようにいきいきと活動し始め、膨大な数の子ウイルスを産生する。その独特な増殖プロセスを説明しよう(図1)。

まずウイルスは、細胞の表面にある受容体タンパク質に吸着する。鍵と鍵穴の関係になぞらえれば、ウイルス粒子表面の特定の部分が「鍵」であり、受容体は「鍵穴」である。ウイルスは、それぞれ特定の受容体を標的にしている。鍵にあった鍵穴を持つ細胞に感染するわけである。

細胞内にウイルスが侵入すると細胞のタンパク質分解酵素により殻(カプシド)が分解され、内部の核酸が露出する。この段階は「脱殻」と呼ばれる。ウイルスの核酸とタンパク質はばらばらになり、感染力を持ったウイルスは消えてなくなってしまう。この時期を「暗黒期」という。

DNAウイルスの場合、核酸はアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)という塩基がつながってできていて、ATGCという四つの記号で表される。RNAウイルスの場合には、チミン(T)の代わりにウラシル(U)が使われる。たとえば麻疹ウイルスの場合には、この記号が約一万五〇〇〇個並んでおり、これがたんぱく質の構造を指示する”設計図”となっている。この設計図に従って、細胞の酵素はウイルスタンパク質やウイルス核酸を大量に合成させられる。

そして新たに合成された核酸とタンパク質から、ウイルス粒子が組み立てられる。ここで暗黒期が終わり、感染性ウイルスが細胞から大量に放出される。さらにエンベロープを持つウイルスの場合には、ウイルス粒子が放出される際に細胞膜の成分が盗み取られてエンベロープが形成される。

暗黒期は、生物には見られない、ウイルス増殖に独特の過程である。親ウイルスが一旦忍者のように姿を消した後に、子ウイルスが生まれるのである。これらが周囲の細胞に感染を広げることで、半日の間に一〇〇万個もの子ウイルスが産生されることになる。細胞内でのウイルスの増殖力は爆発的で、想像をはるかに超えるすさまじいものと言える。

ウイルス核酸が細胞内で複製される際にコピーミスが起き、変異ウイルスが生まれることがある。短時間で膨大な数のウイルス集団が生まれてくるので、コピーミスのある核酸を持った変異ウイルスも絶えず生まれている。短期間に世代交代を繰り返すうちに、変異ウイルスが集団の大部分を占めるようになると、新種のウイルスが出現することになる。ウイルスは、まさに変幻自在な生命体と言える。

一方、細胞外での「ウイルス粒子」は、生命らしい活動を行うことはまったくなく、物質同然に見える。しかし、植物の種のように、芽生えることができる環境にであえば、生命体としてのウイルスが姿を現す。細胞外での、まるで物質のような状態を指す「ウイルス粒子」と、細胞内を跋扈する状態を指す「ウイルス」という言葉には、それぞれ異なる意味合いがあると言えるだろう。

細胞の外ではウイルスは死滅する運命

では、ウイルスは何を以て”死んだ”と言えるのであろうか。細胞から放出されたばかりのウイルスは、単なる粒子に過ぎないが、感染力を持っている。ウイルスは熱に特に弱く、六〇℃なら数秒、三七℃なら数分、二〇℃なら数時間、四℃なら数日で半減すると言われている。ただし、後述するノロウイルスのように、外界で長時間生存する例外的なウイルスも存在する。

また、紫外線や薬品などでもウイルスは容易に死ぬ。専門的には「不活化」と言う。殺菌灯(厳密には殺ウイルス灯)は、紫外線を照射してウイルスを不活化する装置である。咳やくしゃみとともに放出されたウイルスは、太陽の紫外線ですぐに不活化される。大気中のオゾンの酸化作用も有効である。エンベロープには資質が含まれているため、インフルエンザウイルスなどのエンベロープウイルスは洗剤で容易に不活化される。

このように、ウイルスは宿主の体の中から外界に出るとすぐに死んでしまう。そのため、冷蔵設備のない状況では、ウイルスの保存や輸送は大きな問題であり、もっとも確実な方法は人間や動物をウイルスに感染させて移動させることであった。歴史的に有名な例をいくつか紹介しよう。

14頁

並外れたしぶとさを持つノロウイルス

14頁

ノロウイルスが外界で長期間生存することを示す実験が、二〇一二年に米国ワイオミングの子供向けのキャンプ場で行われた。井戸水に一定量のノロウイルスを加え、一日目、四日目、一四日目、二一日目、二七日目、六一日目に志願者に飲んでもらったのである。なおウイルスが生きていることを確かめるには、通常は、試験管内で培養した細胞に接種し、感染するかどうかを確かめるだけでよい。重い下痢を引き起こす人体実験を行った理由は、ノロウイルスが感染する培養細胞や実験動物がいまだに見つかっていないためであった。

この実験の結果、すべての実験で志願者全員が発病し、ウイルスが少なくとも二ヶ月間は井戸水の中で生きていたことが明らかにされた。それ以後は人体実験を続けることができなかったため、保管していた水の中のウイルスRNAの量が測定された。すると一年後でもウイルスの量はほとんど変わらず、一二六六日(三年半近く)後でも、わずかな減少が見られたに過ぎなかった。ウイルスは生きていたと推測されている。

19頁

死んでも生き残るウイルス

生物は、ひとたび生まれ、死んでしまったら、もう生き返ることはない。生物とはみなされないウイルスも、細胞内で生まれたあと、さまざまな死を迎える。宿主の体内では、多くの場合、免疫リンパ球の一つであるマクロファージに食べられ、酵素で分解される。生物の死体が微生物により分解されるのと同じで、これは完全な死である。また外界では、加熱、消毒液、紫外線などにさらされて不活化される。この場合も、やや漠然としているが、ウイルスの死と呼んでいいだろう。ところが、外界で死んだウイルスが生き返る不思議な現象があることが分かっている。

第2章

見えないウイルスの痕跡を追う

32頁

ウイルス研究の最初のモデルとなったトリインフルエンザウイルス

32頁

一九一八年、当時「スペイン風邪」と呼ばれたインフルエンザのパンデミック(世界的流行)が起きた。パスツール研究所から帰国したばかりの山内保は、四三名のインフルエンザ患者の喀痰を集めて、看護師や友人など二四名の志願者の半数に細菌フィルターを通して細菌を除去したサンプルを、残りの半数には濾過していないサンプルを咽頭内に接種した。その結果、インフルエンザにかかったことのない一八名が二~三日の潜伏期ののちに発熱し、咳などインフルエンザの症状を示した。それまで細菌感染と考えられていたインフルエンザが、ウイルスによることが初めて明らかにされたのである。

34頁

動物実験から細胞培養への道を開拓したポリオウイルス

34頁

一九〇八年、ウイーン大学病理学教授のカール・ラントシュタイナーは、ポリオ発病から四日後に死亡した九歳の少年の解剖を行った。その脊髄乳剤を細菌フィルターで濾過したあと、ウサギ、モルモット、マウスなどの実験動物に接種したが、いずれも発病しなかった。たまたま梅毒実験用のアカゲザルとマントヒヒが一頭ずつ残っていたのでそれらの脳内に接種したところ、アカゲザルが完全な麻痺症状示し、解剖の結果、二頭とも脊髄や脳にポリオ患者と同じ病変が見つかった。ヒトを宿主とするウイルスは、黄熱の人体接種により一九〇〇年に初めて分離されていた。ポリオは、二番目に発見されたヒトウイルスであり、また初めてヒト以外の動物にヒトウイルスを感染させることに成功した例でもあった。

35頁

培養細胞でウイルスを増殖させる

36頁

一九四五年頃から、ジョン・エンダースは、トーマス・ウェラー、フレデリック・ロビンスと共に、メイトランド法による組織培養のニワトリ胚を用いて、ムンプス(おたふく風邪)ウイルスの増殖実験を行っていた。カレルやメイトランドの時代に最大の問題であった細菌の混入は、ペニシリンなどの抗生物質を培養液に加えることで解決していた。

一八四八年、彼らはたまたま余っていたヒトの皮膚と筋肉の組織の培養フラスコに、ランシング株ポリオウイルスに感染したマウスの脳の乳剤を接種した。その結果、細胞の一部が死滅していることを発見し、細胞変性効果と名付けた。この変化が起きたら、培養細胞でウイルスが生きているとわかる。こうして一九四八年、エンダースらは培養細胞にポリオウイルスを感染させて分離することに初めて成功した。この成果が、ウイルス学の黄金時代の幕開けになった。

37頁

これらの技術により、サルの腎臓細胞で増殖させたウイルスからポリオワクチンが開発され、一九五五年から接種が始められた。エンダースら三名は、組織培養によりウイルス学研究の進展を促進したとして、一九五四年にノーベル生理学・医学賞を与えられた。その時八四歳になっていたハリソンは、彼らの受賞を聞いて、非常に喜んだという。

79頁

ポリオウイルスの試験管内合成

80頁

ウィンマーは、「ポリオウイルスは生きているのか、それとも死んでいるのか」と尋ねられた時、答えはどちらもイエスであり、ウイルスは生きていないものと生きているものの両側面を持つと述べている。「細胞外ではピンポン球と同様に死んでおり、結晶化できる化学物質であり、化学合成したポリオウイルスと同じ立体構造を持っている。しかしこの化学物質は、細胞の中で生存するためのプランを持っている。その増殖は、遺伝、遺伝子変異、適者の選択といった、進化の法則にしたがっている」として、生命体と区別できないと主張している。

81頁

会話するウイルス

83頁

ウイルス学の進展は、生命をどう定義するかという問題にさまざまな議論を引き起こしてきた。この議論にコンセンサスが得られる見通しはないが、少なくとも、「ウイルス粒子は無生物と同様の存在であるが、細胞内で生きている」という見解は受け入れられてきたとみなせるだろう。