ウイルスは悪者か

お侍先生のウイルス学講義

著者名:髙田礼人

発行年:2018年11月9日

発行所:株式会社 亜紀書房

ISBN:978-4-7505-1559-5

著者略歴

北海道大学人獣共通感染症リサーチセンター教授。93年北海道大学獣医学部卒業、96年同大獣医学研究科修了、博士(獣医学)。97年同大獣医学研究科助手、2000年東京大学医科学研究所助手を経て、05年より現職。07年よりザンビア大学獣医学部客員教授、09年より米NIHロッキーマウンテン研究所の客員研究員。専門は獣医学、ウイルス学。エボラウイルスやインフルエンザウイルスなど、人獣共通感染症を引き起こすウイルスの伝播・感染メカニズム解明や診断・治療薬開発のための研究を行っている。

引用

10頁

話をザンビアの森に戻そう。目に見えない小さなウイルスを、直接捕まえることはできない。ウイルスは生物の体内に存在している。ウイルスを捕まえるには、ウイルスが生息していると思しき生物を捕獲し、検査によってその証拠を摑むしかない。

狙いを定めたのはコウモリである。私はコウモリを捕まえるために、ザンビアの森に向かった。

エボラウイルスはすぐ目と鼻の先に…

2005年12月、米国の科学誌「ネイチャー」に、果物を主食とするオオコウモリ(フルーツバット)が、エボラウイルスの「自然宿主」ではないかとする論文が掲載された。

「自然宿主」とは、ウイルス感染症、なかでもヒトと動物に共通して感染する「人獣共通感染症」を理解するうえで重要なキーワードだ。ここではひとまず、「ヒトに対して病原性や致死性を示すウイルスに感染しても、思い病気を発症することも死に至ることもない自然界の動物」と理解しておいてほしい。この自然宿主が、ヒトにウイルスを感染させるキャリア(運び屋)になるのだ。エボラ出血熱も、ウイルスによる人獣共通感染症である。

「ネイチャー」誌で報告されていたのは、次のような内容である。

2001年から2003年にかけて、アフリカ中部のガボンや今後共和国でエボラ出血熱の流行が起きた。その同時期に、同じ地域で捕獲したオオコウモリ数種から、エボラウイルスんひ感染したことを示す証拠が発見された。ただし、エボラウイルスそのものが見つかったわけではない。ウイルス遺伝子の断片や、エボラウイルスに対する「抗体」が見つかったのである。

「抗体」とは、体内に侵入してきた異物(主には細菌やウイルスなどの病原体)を排除するための武器である。異なる病原体に対しては異なる抗体がつくられ、抗体が一度つくられると体内に長く残り続ける。そのため抗体の存在は、過去に特定の病原体に感染したことを示す証拠となる。遺伝子と抗体の発見により、オオコウモリがエボラウイルスの自然宿主であるとする説が有力視されるようになってきた。

23頁

ときおり、「新型インフルエンザ」という言葉がテレビや新聞を賑わしているのを聞いたことがあるだろう。これは何が「新しい」のかというと、従来ヒトの間で流行しているウイルスとは異なる、新しいウイルスがヒトの世界に入ってきたということである。特に、亜型が違うというのが主な要因となる。その「新型」がパンデミック(世界的流行)を起こすと、「新型インフルエンザウイルス」と呼ばれる。

先にため明かしをしてしまうと、「新型」の出現には、ブタが一役買っていることがいまでは明らかにされている。それは1989年当時、まだ仮説の段階に過ぎなかったが、喜田先生はその仮説を実証し、ブタで「新型」が生まれるメカニズムに迫るため、ブタへの感染実験に取り組んでいた(という詳しい背景は後になって知ったことである。)

24頁

生物と無生物のはざまで…

ウイルスとは何か――。

この問いに正しく答えることはなかなか簡単ではない。

25頁

この状況は、それから30年以上が経ったいまも大きくは変わっていないようだ。現在の中学校・理科や高校・生物の教科書を開いてみても、「ウイルスとは何か」を詳細に説明する記述は見当らない。大学の医学部ないしは獣医学部で、感染症について学ぶ学生でもなければ、ウイルスの定義を学校で教わる機会は限られている。むしろ、「情報」の授業でコンピューターウイルスについて学んだことがある人の方が多いのかもしれない。

それはおそらく、ウイルスが扱いの難しい厄介な存在だからである。

ウイルスとは、生物と無生物の中間に位置するきわめて「曖昧な存在」である。生物のようであり無生物のようでもある。

26頁

ウイルスの「生物的な」側面

ここで、ウイルスについての話を進める前に、「生物とは何か」を整理しておこう。

実は、この「生物とは何か」という問いも、容易には答えづらい厄介なものである。とはいえ、生物学に関わる人たちの間で広く受け入れられている「生物の定義」は存在する。それが次の「生物の3要件」である。

- 自己と外界との「境界」がある。

- 自己を「複製」して増殖する。

- 自身で、「代謝」を行い、生命維持や増殖に必要なエネルギーをつくり出す。

これら(1)~(3)の要件をすべて満たすのは、単一の細胞で生きる単細胞生物か、複数の細胞からなる多細胞生物のどちらかである。すなわち「生物」とは、(1)「細胞」によって構成され、(2)「自己複製」と(3)「代謝」を行うものと定義することができる。

生物は、細胞のあり方によって大きくふたつに分類される。細胞の中に「核」を持つ「真核生物」と、核のない「原核生物」である。

真核生物には、私たちヒトをはじめとする動物や植物など、肉眼で見ることのできる身近な生物が分類される。後者の原核生物には、ウイルスとよく混同されがちな「細菌(真正細菌)」や第3のドメインとして分類されるようになった「古細菌(アーキア)」などが含まれる。

「核」の中には、増殖の際に自己複製される「遺伝情報」の物質的実体として、DNA(デオキシリボ核酸)が含まれる。核を持たたない原核生物では、DNAが細胞内にバラバラに存在し、自己複製の際にDNAが集まってくる。

以下では、それぞれの要件について生物とウイルスを比較しながら見ていこう。

まず(1)の「境界」についてである。

生物の場合、すなわち細胞の場合、自己と外界との隔たりをつくるのは「細胞膜」である。植物やある種の細菌類は、この膜の外側にさらに「細胞壁」を持つ。

ウイルスも、細胞と似たような境界を持つ。ウイルスにとっての細胞膜に相当するのが「カプシド」と呼ばれるたんぱく質である。また、「エンベロープ」と呼ばれる膜構造を、カプシドの外側に持つものもいる(図1‐1)。

前者を「ノンエンベロープウイルス」といい、後者を「エンベロープウイルス」と呼ぶ。つまり、エンベロープウイルスは、細胞膜と細胞壁の関係のように二重構造でウイルスの遺伝子を守っている。私が研究しているエボラウイルスやインフルエンザウイルスは、いずれも後者である。

カプシドは、たんぱく質の物理的・科学的な性質上、正二十面体もしくは螺旋状の形態ととることが多い。対してエンベロープは、ウイルスが感染した細胞の膜と同じ成分を含んでいる。それというのも、ウイルスが細胞から借用したものだからだ。

これらの点から、ウイルスは生物の要件(1)を十分に満たしているといえる。

あわせて、ウイルスの大きさも押さえておこう。

一般的なウイルス粒子の大きさはナノメートル単位である(1ナノメートルは1メートルの10憶分の1)。インフルエンザウイルスは直径80~120ナノメートルほどの球形、エボラウイルスは紐状の形をしており、粒径は80~100ナノメートル、長さはまちまちで700~1500ナノメートル(1.5マイクロメートル)ほどである。ほとんどのウイルスは、肉眼はもちろんのこと、光学顕微鏡でも見」ることができない。その姿を見るには電子顕微鏡が必要になる。

なお、ウイルスと混同されがちな細菌は、マイクロメートル単位の大きさだ(1マイクロメートルは1メートルの100万分の1)。一般的なウイルスの数倍~数十倍ほどの大きさがあり、光学顕微鏡でも見ることができる。

続いて、要件(2)の「複製」についてである。

ウイルスがカプシドやエンベロープに包んで守るのは、「自己複製」の際に必要な「遺伝情報」だ。生物の細胞が持つ遺伝情報は必ずDNA(デオキシリボ核酸)だが、ウイルスは遺伝情報としてDNAかRNA(リボ核酸)かのいずれかを持ち、その違いによって「DNAウイルス」、「RNAウイルス」と区別される。RNAは、DNAと同じく細胞が遺伝情報を伝達する際に重要な役割を果たしており、ウイルスの遺伝情報も細胞のそれと同等とみなすことができる。この点も、「生物」の要件と十分に適合する。

ウイルスを「生物」と見なすかどうか、問題は要件(3)の「代謝」と関わってくる。

36頁

ウイルスの巧みな「生存戦略」

さて、要件(3)の「代謝」である。この点が、ウイルスを「生物」と見なすかどうかの分かれ目となるのだが、その前に、「代謝」とは何かを見ておこう。

「代謝」とは、生体内の化学反応とエネルギー変化のことを指す。「光合成」と「呼吸」が、その代表的な反応だ。前者は光のエネルギーを使って二酸化炭素から有機物を合成し(その過程で酸素が生成される)、後者は酸素を使って有機物を分解する(そんな結果、二酸化炭素がつくられる)。いずれの反応でも、生命活動に必要なエネルギーがつくり出される。

光合成は主に植物に見られる生化学反応だが、あらゆる生物は呼吸によって生命活動のためのエネルギーを得ている。なお、この意味での「呼吸」は、体外から酸素を取り入れて二酸化炭素を放出する「外呼吸」ないし「肺呼吸」とは異なる(関連はある)。両者を区別するため、「細胞呼吸」もしくは「内呼吸」とも呼ばれる。

ウイルス粒子の中では、こうした「代謝」は一切行われない。代謝によってエネルギーを得られなければ、「遺伝情報」はあっても「自己複製」は不可能である(すなわち、要件(2)は半分しか満たしていないともいえる)。

そのためウイルスは、単独で自律的に生きていく(増える)ことはできない。そういう意味で、ウイルスはまったく「無生物的」である。ウイルスが「粒子」と称されるのも、ウイルスの無生物性もしくは物質性を強調してのことであろう。

だが、ウイルスは生物に感染し、自身を増殖させて感染症を引き起こすことができる。そのエネルギーは、いったいどこから得ているのだろうか。

答えは、生きている細胞の仕組みをちゃっかり利用するのである。細胞に寄生していると言ってもいい。単体では生きられないウイルスが、生物の細胞内への侵入に成功すると、細胞内の仕組みを活用し、ときには細胞そのものを乗っ取り、自身を増殖させるのだ。

ウイルスは、細胞の外にいるときは生物の要件(1)を満たしているもの、要件(2)も十分には満たすことができない。「自己複製」に必要な「遺伝情報」を持つのみである。生物としては不完全と言わざるを得ない。

だが、ひとたびウイルスが細胞の中に入ると、細胞の仕組みを活用して「自己複製」を始める。その振る舞いは、まさしく「生きて」いるようである。

38頁

細胞に「寄生」する生命体――ウイルスの増殖過程

ウイルスが感染に成功した、生きている細胞(あるいはそれらの細胞からなる生物個体)を「宿主」と呼ぶ。インフルエンザウイルスの場合は、ウイルスが感染したヒトや動物が宿主である。

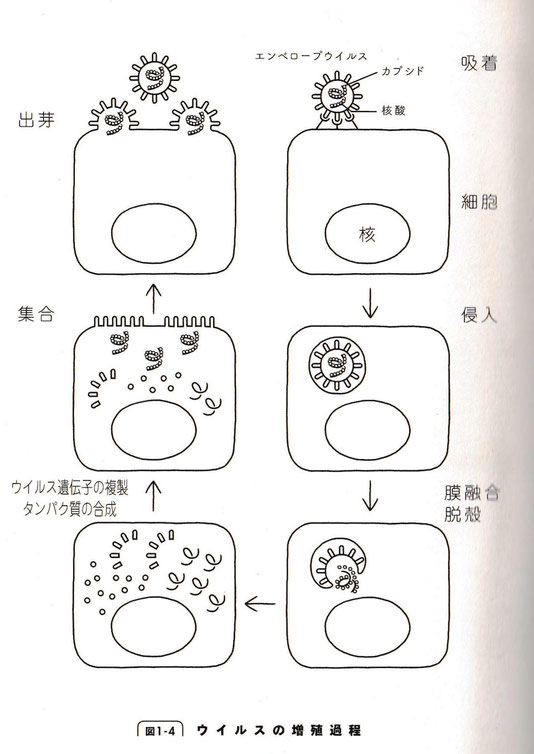

ウイルスは宿主の細胞内で、先に触れた「セントラルドグマ」の仕組みを利用して「自己複製」を行う。ウイルスが細胞に侵入し、自己複製を終えて細胞外に出てくるまでの流れは、大きく次の通りだ(41ページ図1-4)。

ウイルス粒子は、まず宿主の細胞表面に「吸着」する。ウイルスに意思があるわけではなく、その結合は偶発的だ。ウイルス粒子表面のタンパク質が何らかの細胞表面分子に結合すると、ウイルスはそこから細胞内に「侵入」を開始する。侵入プロセスは多様だが、細胞がウイルス粒子を外部から取り入れるべき物質だと判断して、自ら内部に取り込んでしまうケースもある。

細胞内に侵入を果たしたウイルス粒子は、カプシドが解体され(脱殻)、ウイルスの核酸(DNA・RNA)が細胞内に放出される。エンベロープウイルスの場合には、エンベロープと宿主の細胞膜が融合し(膜融合)、ウイルスの核酸やその他の構成タンパク質が細胞内に放出される。すなわち、ウイルス粒子は細胞内で一旦バラバラになる。

その後は、ウイルス自身がもつタンパク質と細胞のメカニズムを利用して自己複製を行う。すなわち、ウイルス自身の核酸に刻まれた遺伝情報を複製させると同時に、その遺伝情報をもとにして、ウイルス固有のタンパク質(正常な宿主細胞ではつくられることない)を細胞に「合成」させる。細胞につくらせた核酸やタンパク質は細胞内で「集合」し、細胞膜を突き破るように細胞外へ「放出」される。エンベロープウイルスのエンベロープが、細胞膜と同じ成分なのはこのためである。細胞外への放出段階のことを「出芽」と呼ぶこともある。

まとめると、「(細胞膜への)吸着」→「(細胞内への)侵入」→「(エンベロープウイルスの場合のみ)膜融合」→「脱殻(カプシドの解体)」→「(ウイルス遺伝子の)複製・(タンパク質の)合成)」→「集合」→「出芽(放出)」という流れでウイルスは増殖する(図1-4も合わせて見ると分かりやすいだろう)。

このように、ウイルスは細胞の仕組みを利用して、あたかも「生きて」いるかのような振る舞いを見せる。言葉を換えれば、ウイルスは細胞に寄生して「生きて」いる。ウイルスの生き方は、「究極の依存」であると言える。

生物学者の福岡伸一氏は、その著書『生物と無生物のあいだ』(講談社現代新書)で、生命の条件を、「構成する分子や原子の動的平衡」であると定義づけている。「動的平衡」とは、生物の体内において、エネルギーや物質(分子や原子)は絶えず入れ替わっているものの、生物個体として変化が見られない状況のことを言う。

40頁

福岡氏の定義に従えば、ひとたび細胞外に放出されたウイルス粒子は、なるほど生物とは言えない。「代謝」が起こらない以上、物質の出入りは起こらないし、その間に熱や紫外線、さまざまな化学反応などのストレスを受ければ、ウイルス粒子は崩壊へと向かう。

だが、ウイルスが細胞内にいる間は、ウイルスを構成する核酸やタンパク質などの物質要素は、細胞のそれらと入り混じる形で、まさに「動的平衡」状態にあると言える。

このことに重きを置けば、細胞内での振る舞いこそがウイルスの真の姿であると見ることもできる。すなわち、ウイルスは細胞内では「生きて」いて、細胞外では生き延びるために「仮死状態」を取っているのだと――。

ただし厳密に言うと、ウイルスが細胞内で「生きて」いる最中、ウイルス自身を外界と隔てる「境界」は失われている。ウイルスを構成していた部品はバラバラになっており、生物の要件(1)を満たさなくなっている。これは奇妙な(ウイルス学者にとっては「残念な」とも言えるかもしれない)パラドックスである。

42頁

ウイルスの生物学的位置づけはいまだ定まらないが、ここではあえて、ウイルスの「生物的な」側面に注目して「生命体」と呼びたい。私なりに「生命体」の定義をあえてするならば、こうなる。

- 自己と外界との「境界」によって定められる個体が存在する。

- 「遺伝情報」として核酸(DNA・RNA)を持ち、その塩基配列によって決定されるタンパク質を個体の構成要素の一部としている。

- 遺伝情報が「複製」され、子孫に伝達される。

これでウイルスは生命体の仲間入りである。

コンピューターウイルスは、プログラムコードという「境界」、プログラムを動かすための「情報」、コンピューターに感染して情報を「複製」させる点で確かにウイルスとよく似ている。ただし、核酸やタンパク質を持たないため、「生命体」と呼ぶことはできない。

72頁

すると考えられるのは、細菌よりも小さな病原体が濾過液中に存在し、タバコの葉に感染して増殖し、病気を発生させているという仮説である。この実験は1898年に行われた。

同じ年、コッホの門下生のフリードリヒ・レフラー(独:1852-1915)が、動物に感染する口蹄疫の病原体を、同じ濾過器を使って発見していた。そのため、当時はウイルスのことを「濾過性病原体」とも呼んでいた。

なお、光学顕微鏡で見ることのできない感染症の病原体に「ウイルス」の名称を与えたのは、パスツールが最初のようだ。パスツールは1880年ごろから狂犬病の予防についての研究に取り組んでいた。だが、間違いなく病原体に感染症だと考えられていた狂犬病で、感染した犬の脳をどれだけ光学顕微鏡で調べても細菌は見つからない。そのため、光学顕微鏡では見ることのできない病原体に「ウイルス」という呼称を与えたと伝えられている。

人に感染するウイルスで最初に発見されたのは、1900年の黄熱ウイルスである。これもやはり濾過機による発見であった。その後、20世紀初めにかけてウイルスの発見は相次いだが(図1-9)、ウイルスは病原体ではなくて毒素であるとの主張は根強く残っていた。

その論争に終止符を打ったのが、1939年の電子顕微鏡による天然痘ウイルス粒子の「観察」である。これにより、ウイルスは単なる化学物質としての毒素ではなく、単細胞生物である細菌よりも小さな、細胞を持たない粒子であることが突き止められたのである。

73頁

ウイルスはどのように病気を引き起こすのか?

ウイルスそのものは毒素ではない。では、ウイルスの感染を許した宿主は、なぜ病気になってしまうのだろうか――。

多細胞生物の体は、多種・多数の細胞が連携しあって成り立っている。

ヒトの細胞数はおよそ37兆個。それぞれの細胞は単体で、あるいは細胞が集合した臓器として機能を果たしている。また、個々の細胞や臓器は、体内で血液や神経、リンパ腺などを介して複雑なネットワークを形成している。それらは、体外から取り入れた、あるいは体内でつくられた化学物質を媒介にして密接に連携を取り合い、身体全体のバランスを正常に保ち、生命活動を維持している。

ウイルスが宿主に感染すると、そうした細胞や臓器の正常な働きが阻害され、身体全体のバランスが損なわれてしまう。なお「感染」とは、ウイルスや細菌などの病原体が、宿主の細胞内に侵入し、増殖している状態あるいは増殖した後に宿主内に持続的に存在している状態のことを指す。

このとき、ウイルスの侵入を許した細胞は、ウイルスによって殺されることもある。そうなると、その細胞が担っていた機能が失われ、宿主の生命活動のバランスを壊しかねない。細胞が殺されないまでも、その働きに異常が出ると、個体レベルの生命維持活動に支障をきたすこともある。そうして現れてきた症状が病気である。

病気の症状は、異物や外敵を体内から排除しようとする免疫応答によっても引き起こされうる。免疫システムがウイルスそのものや、ウイルスに感染した細胞を駆除しようとして、発熱やリンパ節の腫れなど臨床症状として現れることも多い。